了解人工耳蜗发展大事记

2023年已接近尾声,很开心MED-EL又陪伴大家共同走过了一年,新年就要到了,MED-EL邀您一起学知识,做题目,抽取惊喜大奖,开心跨年,共同迈入崭新的2024年, 新的一年MED-EL希望老朋友们听力进步,生活更上一层楼,也希望有更多新朋友能够在人工耳蜗的帮助下开启自然聆听,享受岁岁年年的欢喜。

人工耳蜗发展大事记

一、电刺激听觉通路探索阶段

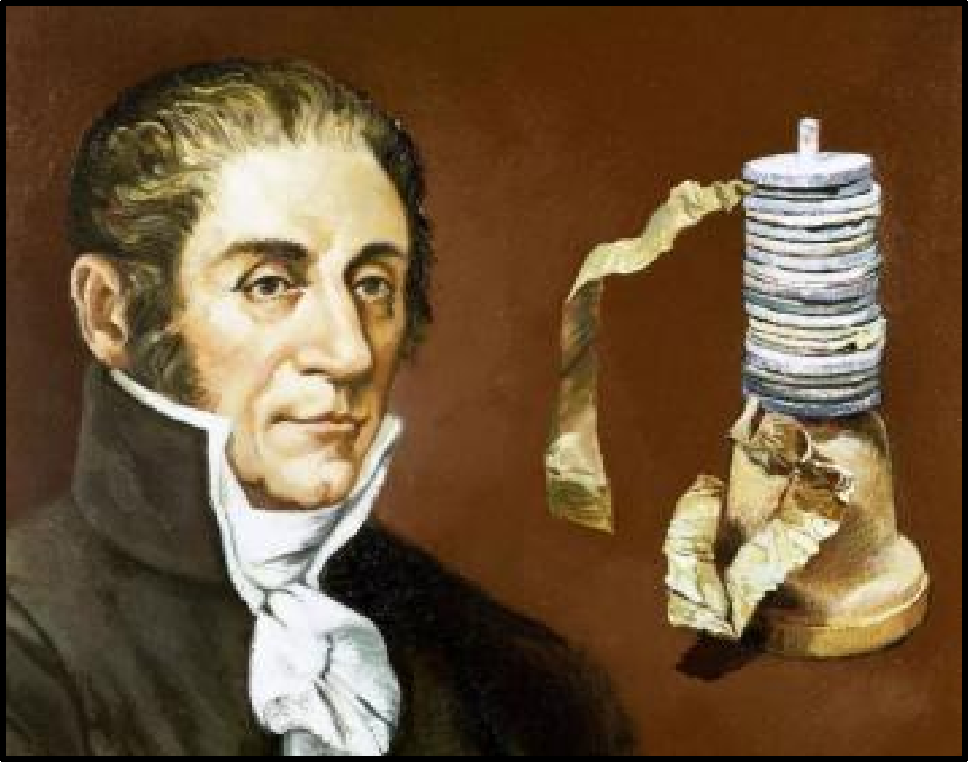

1800年,意大利物理学家、电池的发明人Alessandro Volta第一 个报道了通过插入耳道的金属棒给予电刺激后所产生的听觉。Volta在电池的两个电极上分别连接了两根金属探针,其中一根探针上带有开关,可以控制着电流的流通或中断。他将两根金属探针分别放在了自己两侧的外耳道内,接着接通电源后,神奇的现象出现了,电源接通后的一瞬间,Volta产生了摇晃的感觉,除了身体上的异感外,Volta还听到了一种奇怪的“噼啪声”,“一种类似面团或浓稠的材料正在沸腾的声音”。这也是人类历史上第一次关于电刺激声音的探索。

1905年Potter发明乳突电刺激器获得专利。

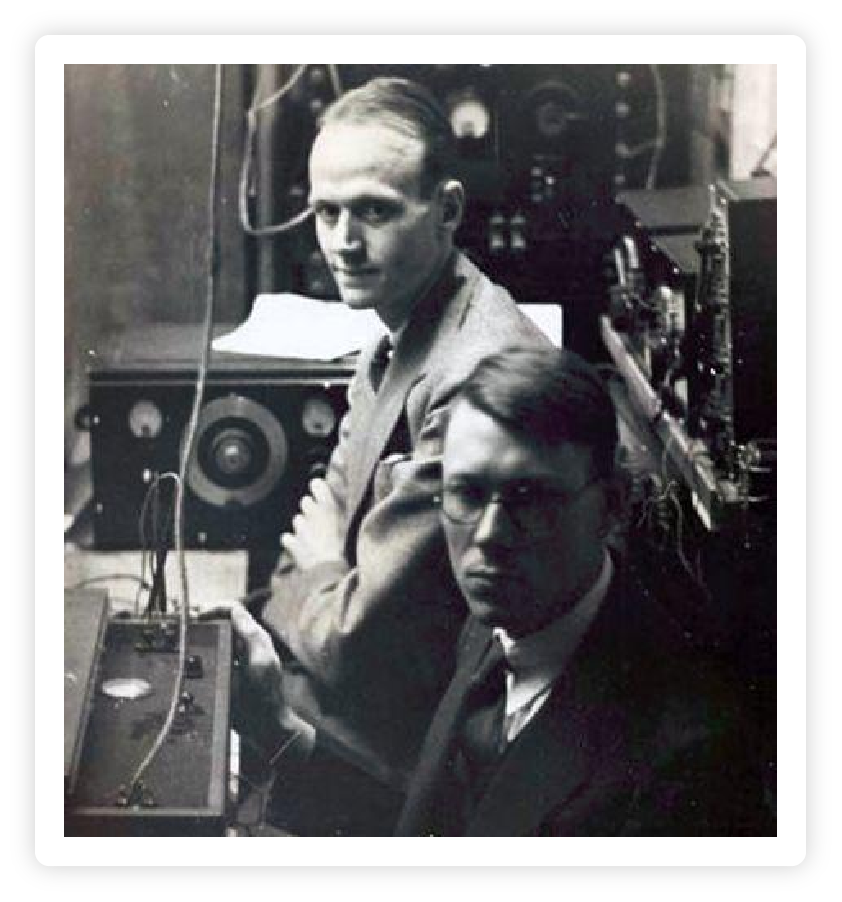

1930年Wever & Bray将猫的颅内(听神经)放置的电极输出的信号进行放大,产生了与语音频率和振幅一致的电信号(耳蜗微音电位的发现)。

1940年Stevens & Lurie尝试在耳科手术中,在20位接受过乳突根治手术,鼓膜缺损的患者中耳放置电极,因位置靠近耳蜗,使这些患者感觉到了声音。自此,直接电刺激听神经可产生听觉的假说开始提出。

1950年神经外科医生Lundberg在神经外科手术中使用正弦电流刺激听神经,发现正弦信号刺激并不是被患者感知为音调而是噪声。

1957年电生理学家Andre Djourno和耳鼻喉科医生Charles Eyriès, 在为一名耳聋患者(因胆脂瘤接受颞骨手术损伤了面神经)做面神经移植手术时发现了一小段第八对颅神经,在附近区域植入了电极。并在术后使用无线电信号进行刺激,使患者听到了类似蟋蟀的叫声。数周后设备失败取出。但Djourno和Eyriès将这一病例报道文章发表了并引起了普遍的关注。一些大众媒体如《洛杉矶时报》转载了这一试验。

二 人工耳蜗产品研发阶段

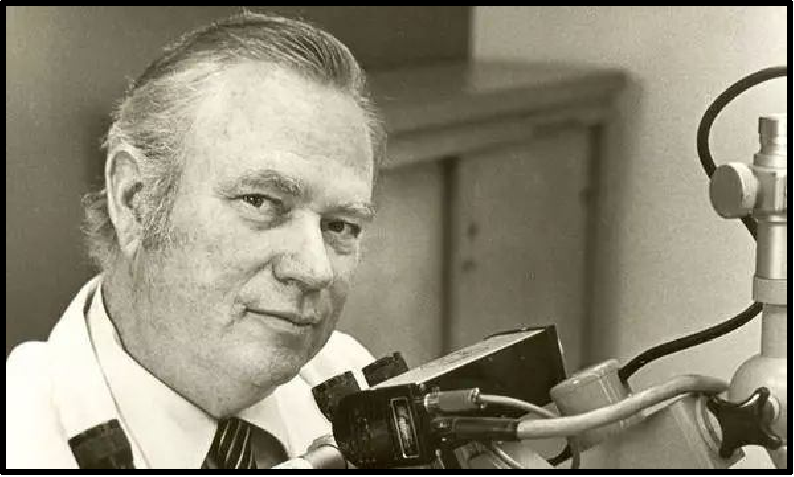

1961年William House团队报道2例通过圆窗植入耳蜗的单通道电极(研究病例),患者均报告有听觉感受。他们注意到刺激强度不同会带来响度的变化 ,刺激速率变化会带来音调的变化 。后设备排异研究失败。这是史上第一次把电极放入耳蜗。

1967年 William House与另一个合作者电子工程师Jack Urban开始新一轮的人工耳蜗研究。

几乎同期,加州大学旧金山分校(UCSF)的一个研究小组也开始了研究单电极植入的可行性以及可能的疗效。

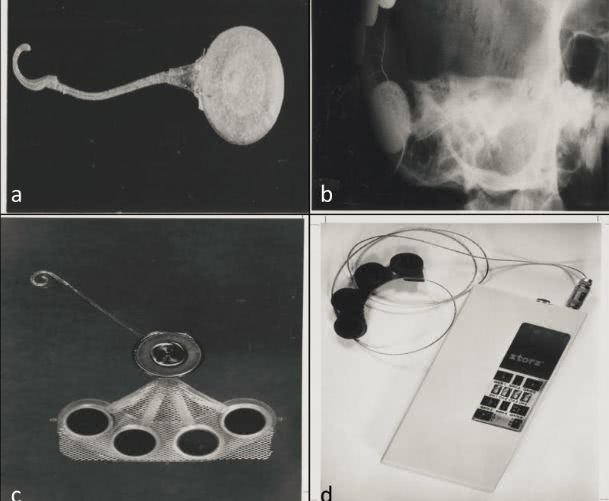

注:当时的单通道人工耳蜗 a图:内部设备长70mmb图:植入物到位后,颅骨的X线影像;c图:植入物的内部部分;d图:植入物的外部部分

1972年William House与企业合作研发可佩戴的单通道人工耳蜗植入,这一系统得到了较大范围的应用,直到上世纪八十年代末期,全球共植入1000例左右(研究病例),后因技术瓶颈逐渐淘汰。

1975年,维也纳科技大学教授Erwin Hochmair和Ingeborg Hochmair与维也纳大学医院耳鼻喉科医生Kurt Burian教授开始合作研发多通道人工耳蜗,并于1977年由Kurt Burian教授完成首例植入,这是真正意义上的第一例多通道人工耳蜗植入。

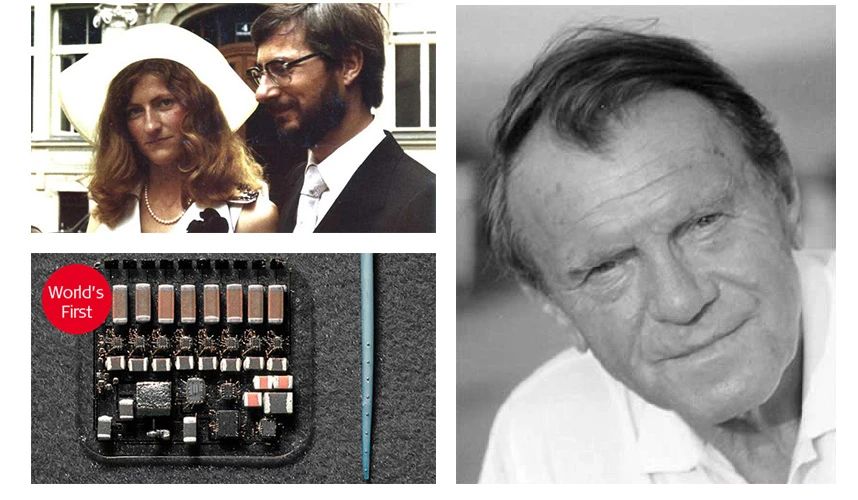

左图上:Ingeborg Hochmair 和Erwin Hochmair教授

右图:全球首例多通道人工耳蜗手术植入者:Kurt Burian教授

1980年维也纳科技大学教授Erwin Hochmair和Ingeborg Hochmair团队发明推出第一个具备言语识别率的言语处理器

1991年高刺激速率编码策略CIS问世,人工耳蜗从此进入多通道高分辨率时代。

1999年,第一个人工耳蜗耳背式音频处理器问世,由MED-EL人工耳蜗公司研发推出。

2005年 Ingerborg和Ewin 教授发明了第一个声电联合刺激系统,称为EAS。EAS将助听器和人工耳蜗技术结合在一起,各自负责不同频率范围的声音处理。声电联合刺激主要适合于高频陡降型听障人士。

随后,MED-EL 公司推出了精细结构编码策略(FSP),进一步弥补了连续交错采样编码策略(CIS)对于包络信号中时间精细结构信息提取的不足,通过准确编码刺激频率的时间速率,改善对低频细微音的分辨和时间线索获取,提高语音和音乐感知。

人工耳蜗发明者Ingeborg教授,荣获了拉斯克医学奖。

MED-EL近10年的高速发展

MED-EL在人工耳蜗的研发上,不断推陈出新,2013年研发推出第一个一体式人工耳蜗音频处理器RONDO,时隔四年推出无线充电式二代一体机 RONDO2,目前一体式人工耳蜗处理器已经更新至第三代。

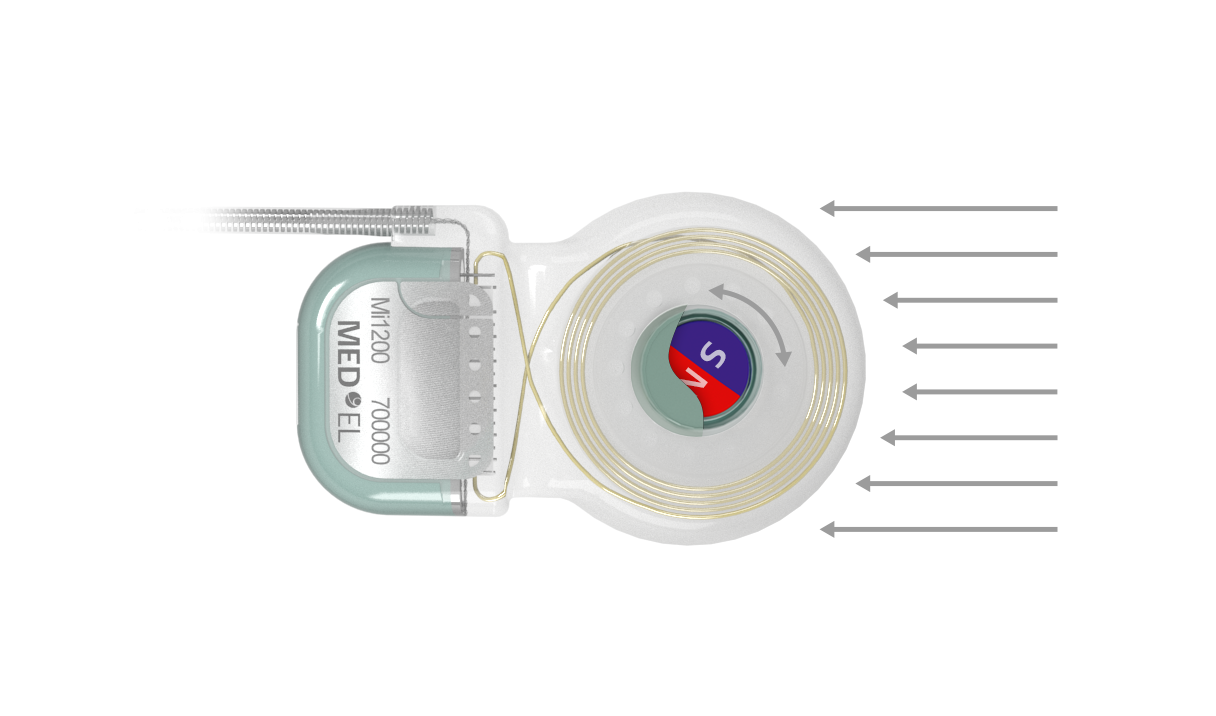

人工耳蜗领域第一个能兼容3.0T 核磁检查的植入体是信可聆SYNCHRONY ,极大的提高了人工耳蜗使用者就医治疗的便利性,是人工耳蜗核磁兼容技术的一次重大飞跃。

2018年能够支持术前耳蜗结构精准测量及手术指导的OTOPLAN测量软件问世,真正能够提供个性化选配电极长度。

目前由MED-EL公司研发的全植入人工耳蜗已率先进入临床研究阶段。

人工耳蜗核心科技

人工耳蜗发展到现在,很多技术都完成了多次的迭代更新,电极越来越柔软,编码策略越来越高级,兼容性越来越强大,体外机越来越智能/小巧,在不断的变化之中我们也能发现,有一些技术作为实现自然聆听的关键科技,一直是科学家们关注的焦点。

第一:植入体可靠性

人工耳蜗作为一款终身设计使用并且需要手术植入的产品,可靠性对于植入者来说自然十分重要,一款品质可靠的人工耳蜗不会为使用者带来例如二次手术、聆听中断等麻烦,可以让植入者安心无忧的享受聆听生活。

第二:人工耳蜗结构保护

耳蜗内部结构十分微细且柔软,需要好好的保护才能配合人工耳蜗发挥最大的作用,因此在选择人工耳蜗电极时,应选择柔软的电极以达到保护耳蜗结构保护残余听力的目的,柔软的电极可以无创伤的从耳蜗的圆窗植入,并且可以沿着耳蜗外侧壁顺滑的植入到耳蜗顶部,更好的保护了耳蜗结构不被破坏,从而实现术后更佳的聆听效果。同时也为未来新技术预留空间。

第三:人工耳蜗电极的全频谱覆盖

人的耳蜗发育大小各不相同,正常发育的耳蜗两圈半大小(约31.5毫米),负责接收并传递声音信息的螺旋神经节细胞是分布于耳蜗全长的,所以黄豆粒大小的耳蜗可谓寸土寸金,每一个毫米都发挥着不可忽视的作用,因此在选择人工耳蜗时,选择适合自身耳蜗发育长度的全覆盖电极十分必要,全覆盖电极可完整覆盖耳蜗大小,为您提供从高频到低频的完整频率的自然听力,助您更好的享受聆听,享受音乐。

第四:人工耳蜗声音信号处理技术

人工耳蜗声音信号处理技术也是影响人工耳蜗自然聆听的关键科技之一,处理器收集声音后通过编码策略将声音解码后传输给植入体,使用者才能听到声音,这就好比我们在听一门不懂的语言时需要翻译,翻译的水平越高,我们理解的就越准确,编码策略就是声音信号的翻译官,他的级别越高,使用者听到的声音就越细腻、越清晰。

MED-EL中国26年

MED-EL1997年进入中国,现在已经26年了,在总部的强大产品研发支持以及国内专业团队的共同努力下,现已帮助50000+用户实现自然聆听,享受精彩的人生。

MED-EL一直在用优秀的产品和专业的服务帮助听损人士回归主流社会,享受聆听生活。在您选择MED-EL人工耳蜗的那一刻,您就同时享有了MED-EL陪伴一生的贴心服务。

MED-EL服务团队遍布全国的每个省会城市,北京总部+全国各地的服务团队每一年都会举办全国性的售后巡回服务活动,为用户进行调机,维护保养,新品试戴服务。2023年MED-EL售后服务团队走过了192个城市,举办了200余场售后服务巡回活动, 服务了近7200+用户!我们的宗旨就是把专业的服务带到用户身边。

1997年到2023年,在MED-EL进入中国的二十六年里, 很荣幸与大家结缘,下个二十年, MED-EL会继续为大家带来更好的产品和更专业的服务,2024即将到来,新的一年,与君共勉。祝大家新年快乐!

【免费】了解各地报销政策,咨询助听器与人工耳蜗,帮忙预约挂号,可点击这里

下一篇::Ta们成功考入理想大学,成就青春梦想!